왜 우리는 ‘타인의 시선’을 이렇게까지 의식할까?

“그렇게 남 눈치 보지 않아도 돼.”

한 번쯤 들어본 말일 것이다. 혹은 누군가에게 그렇게 말해본 적도 있을지 모른다. 그럼에도 막상 사람들 앞에 서면 생각은 멈추지 않는다.

‘혹시 실례가 되진 않았을까.’

‘이상한 사람으로 보이진 않을까.’

‘제대로 된 사람처럼 보이고 있을까.’

이런 질문이 저절로 떠오른다. 마음 한편에서 늘 누군가의 시선을 상상한다.

도대체 왜 우리는 이렇게까지 타인의 시선을 신경 쓰는 걸까

📎 관련 글 보기

먼저 분명히 하고 싶은 건 하나다. 타인의 시선을 의식하는 건 약해서가 아니라, 아주 자연스러운 본능이라는 사실이다. 인간은 오랜 세월 집단 속에서 살아남도록 진화해왔다. 공동체에서 신뢰를 잃거나 배제되는 일은 곧 생존과 직결됐다. “어떻게 보이는가”는 곧 “살아남을 수 있는가”의 문제였던 것이다.

심리학자 알프레드 아들러가 “인간의 고민은 모두 대인관계에서 비롯된다”고 말한 이유도 여기에 있다. 관계 속에서 평가받고, 비교되고, 소속을 확인하는 과정은 인간의 본성에 가깝다.

문제는 시대다.

예전에는 보이는 자리가 한정돼 있었다. 학교, 직장, 동네 정도였다. 그러나 지금은 다르다. SNS를 통해 우리의 말, 외모, 취향, 일상이 상시적으로 노출된다. 무심코 올린 사진 하나에도 평가가 붙고, 짧은 글에도 공감과 비판이 동시에 달린다. 단순히 보이는 사회를 넘어, 끊임없이 평가받는 환경에 놓인 것이다.

SNS를 열면 더 잘나 보이는 사람, 더 행복해 보이는 사람이 넘쳐난다. 그 장면들은 의식하지 않아도 비교 자료로 저장된다. 그리고 질문이 시작된다. “나는 어떻게 보이고 있을까?”

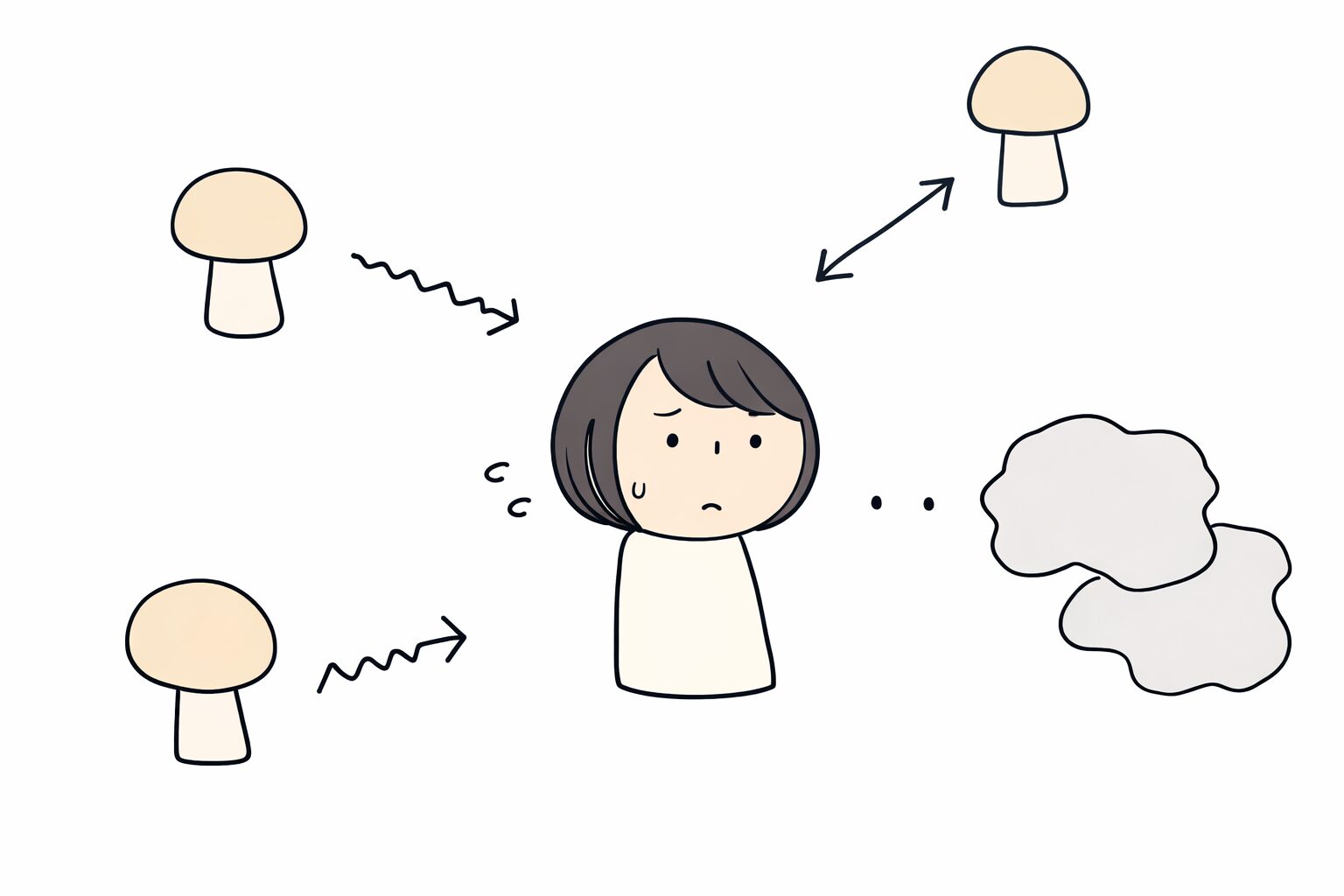

타인의 시선을 의식한다

→ 무난한 선택을 한다

→ 내 개성을 숨긴다

→ 더 비교하게 된다

→ 더 눈치를 본다

이 악순환 속에서 자존감은 조금씩 흔들린다.

그런데 우리가 두려워하는 타인의 시선이 실제 타인이 아닐 때가 많다. “이 옷 입으면 웃음거리 되지 않을까”라고 생각할 때, 그 ‘누군가’가 정확히 누구인지 떠올릴 수 있는가. 대부분은 과거에 들었던 한마디, 상처받았던 기억이 만들어낸 이미지다. 실제 인물이 아니라, 내 안의 부정적 상상에 가깝다.

그렇다면 해결책은 “전혀 신경 쓰지 않는 사람”이 되는 걸까. 그건 오히려 부자연스럽다. 우리가 목표로 삼을 건, 신경 쓰이더라도 내 판단을 더 믿을 수 있는 상태다. 타인 기준이 아니라, 나의 기준을 중심에 두는 연습이다.

타인 중심: “어떻게 보일까?”

자기 중심: “나는 납득하는가?”

이 차이는 생각보다 크다.

실천 방법도 있다. 첫째, “도대체 누구의 시선을 의식하는지” 구체적으로 적어본다. 막연한 ‘사람들’이 아니라, 특정 인물일 때가 많다. 전부에게 인정받을 필요는 없다는 걸 깨닫는 순간 마음이 가벼워진다.

둘째, 작은 자기 인정 습관을 들인다. 하기 싫은 제안을 거절한 날, 솔직한 의견을 낸 순간, 피곤해서 쉰 선택. 이런 사소한 행동을 스스로 칭찬해본다. 남의 평가보다 내 평가를 쌓는 과정이다.

셋째, 완벽하지 않은 모습을 일부러 드러내본다. 머리가 정돈되지 않은 날 외출해보고, 확신 없는 생각도 말해본다. “그래도 괜찮았다”는 경험이 쌓이면, 과도한 불안은 줄어든다.

넷째, 사실 사람들은 생각만큼 우리를 오래 보지 않는다는 점을 기억한다. 주변을 떠올려보면, 다른 이들도 실수한다. 작은 오류나 말실수는 금세 잊힌다. 심지어 누군가의 비난조차, 그 사람에게는 일시적 감정일 때가 많다. 세상은 그렇게 예민하게 돌아가지 않는다.

타인의 시선을 완전히 없앨 수는 없다. 그러나 거기에 휘둘리는 정도는 줄일 수 있다. 신경 쓰이지 않는 척하는 게 아니라, 신경이 쓰여도 나를 부정하지 않는 태도를 갖는 것. 누가 뭐라 해도, 스스로 납득할 수 있는 선택을 이어가는 삶.

남의 눈으로 사는 삶보다, 내 눈으로 나를 믿으며 사는 쪽이 훨씬 자유롭다.

괜찮다. 이제는 나를 중심에 두어도 된다.